Gute Nachbarn

Erleben wir in Deutschland die Krise und den Niedergang nachbarschaftlicher Beziehungen? Wird unsere Gesellschaft immer rücksichtsloser, egoistischer, kälter? Kein einzigesdieser populär-kulturpessimistischen Vorurteile trifft zu. In Wirklichkeit ist Willy Brandts Wunsch in Erfüllung gegangen: Die Deutschen sind ein Volk von immer besseren Nachbarn

W ahrscheinlich gibt es kein besseres Symbol für die Notwendigkeit, Umfrageforschung zu betreiben, als das große, in Südamerika entstandene Ölgemälde aus dem 19. Jahrhundert, das am Institut für Demoskopie Allensbach an der Wand hängt. Es zeigt eine Meeresbucht, umsäumt von einem Strand, auf dem sich drei Spaziergänger befinden. In der Meeresbucht schwimmt ein einzelnes, prächtiges Segelschiff. Dahinter ragt eine Felseninsel aus dem Wasser, auf der eine mittelalterliche Burgruine zu sehen ist. Die Bucht ist umgeben von einer üppigen, tropisch anmutenden Vegetation, im Hintergrund erheben sich hohe, steile Felsengebirge. Das Bild trägt den Namen „Der Hafen von Hamburg“. Und es hat nicht die geringste Ähnlichkeit mit dem tatsächlichen Hafen von Hamburg. Es zeigt auch keinen der zahlreichen amerikanischen Orte dieses Namens, die, von deutschen Auswanderern gegründet, ausnahmslos im Binnenland liegen. Es ist ein reines Phantasieprodukt.

Wenn gesichertes Wissen völlig verkehrt ist

Es erscheint absurd, wenn ein Maler versucht, einen Ort darzustellen, offensichtlich ohne jede Kenntnis darüber, wie dieser Ort tatsächlich aussieht, allein gestützt auf eine Vorstellung – man könnte auch sagen: eine einleuchtende Theorie –, wie der Hafen von Hamburg aussehen müsste. In der Naturwissenschaft wäre ein solches Vorgehen inakzeptabel. Kein Physiker käme auf die Idee, eine Aussage über ein Material oder das Universum als Gewissheit darzustellen, ohne dafür Belege in Form von Beobachtungen oder – noch besser – Experimenten anführen zu können. Kein Zoologe würde eine Tierart beschreiben, über die keine Informationen aus Beobachtungen vorliegen, kein (verantwortungsvoller) Arzt würde ein Mittel verschreiben, dessen Wirkung nicht in zahlreichen Studien nachgewiesen ist. Doch was in den Naturwissenschaften undenkbar erscheint, ist in weiten Teilen der Gesellschaftswissenschaften und mehr noch in politischen Diskussionen selbstverständlich. Mit Vehemenz werden Theorien über das angebliche Verhalten der Menschen in der Gesellschaft aufgestellt und verteidigt. Ausgehend von der Annahme, dass derjenige Recht habe, der über die besseren Argumente verfügt, werden Theorien oft mit intellektuell höchst anspruchsvollen Begründungen ausgestattet. Der Gedanke, dass nicht die Brillanz der Argumentation, sondern Beobachtung, Befragung und Experiment darüber entscheiden, welche These richtig ist und welche nicht, kommt oft gar nicht erst auf. So kursieren bis heute zahlreiche Annahmen über den Zustand und die Entwicklung der Gesellschaft allein deshalb, weil sie so einleuchtend sind. Manche gelten gar als gesichertes Wissen, obwohl man mithilfe der Umfrageforschung leicht nachweisen kann, dass sie falsch sind.

Einige dieser Irrtümer erledigen sich im Laufe der Zeit von selbst. So erinnert sich heute kaum noch jemand daran, dass noch vor zwei Jahrzehnten weite Teile der deutschen Intellektuellenwelt verzweifelt versuchten, den Siegeszug der Computer in den Privathaushalten mit dem Argument aufzuhalten, die Nutzer verlören den Kontakt zu ihrer Außenwelt. Umfrageergebnisse, die bereits damals das Gegenteil belegten, wurden nicht zur Kenntnis genommen. Heute, in Zeiten von Facebook, erscheint diese These nur noch absurd.

Andere Gerüchte halten sich hartnäckiger. Wollte man ein kleines Museum der Irrtümer über die Gesellschaft einrichten, dann könnte man dort beispielsweise die These ausstellen, in der modernen Massengesellschaft vereinsame der Mensch. Der Verhaltensbiologe Irenäus Eibl-Eibesfeldt hat diesen Gedanken eindrucksvoll beschrieben: Bewohner der „anonymen Großstadt“ meiden den Kontakt mit anderen, die Drei-Generationen-Familie hat sich ebenso aufgelöst wie der Sippenverband. Die Menschen, schreibt Eibl-Eibesfeldt, „klagen über ein Zuviel an zwischenmenschlichen Kontakten und zugleich über die Einsamkeit in der Masse ... als zu viel wird der Kontakt mit dem Unbekannten empfunden, als zu wenig der Kontakt mit befreundeten oder gut bekannten Personen.“ Eibl-Eibesfeldt begründet seine These gut, und ohne Zweifel ist der Großstadtmensch Stressfaktoren ausgesetzt, die es in der traditionellen Kleingruppe nicht gab. Doch die Umfrageforschung zeigt eindeutig, dass seit den fünfziger Jahren – also einer Zeit, von der man meint, dass familiäre Bindungen noch eine größere Rolle gespielt haben als heute – der Anteil derer zurückgegangen ist, die sagen, sie seien oft allein, sowie derer, die sagen, sie hätten niemanden, mit dem sie ihre Probleme besprechen könnten. Größe und Struktur der Familien haben sich verändert, doch anonymer wird das Leben dadurch nicht.

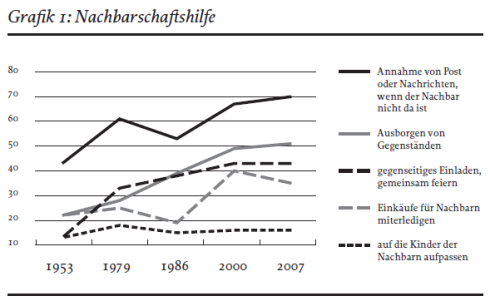

Und so lässt sich auch die verbreitete Annahme, in der modernen Welt verkümmerten die Nachbarschaftskontakte, nicht aufrechterhalten. Im Gegenteil: Im Verlauf der vergangenen Jahrzehnte hat sich das Klima im persönlichen Umfeld der meisten Deutschen deutlich verbessert. Seit dem Jahr 1953 hat das Allensbach Institut in seinen Repräsentativumfragen immer wieder die Frage gestellt, welche Dienste und Gefälligkeiten sie ihren Nachbarn erweisen. Das Ergebnis: Im Jahr 1953 sagten 22 Prozent, dass sie und ihre Nachbarn sich gegenseitig Gegenstände ausliehen; 2007, als zum bisher letzten Mal danach gefragt wurde, waren es 51 Prozent. 43 Prozent nahmen in den fünfziger Jahren für ihre Nachbarn die Post, Pakete oder andere Nachrichten entgegen, wenn diese nicht im Haus waren, im Jahr 2007 waren es 70 Prozent. Der Anteil derer, die für ihre Nachbarn Einkäufe mit erledigen, ist in der gleichen Zeit von 22 auf 35 Prozent gestiegen, die Zahl derjenigen, die gelegentlich ihre Nachbarn einladen und mit ihnen feiern, von 13 auf 43 Prozent. Dagegen ist der Anteil derer, die gelegentlich auf die Kinder der Nachbarn aufpassen, fast gleich geblieben: 1953 waren es 14 Prozent, im Jahr 2007 mit 16 Prozent nur zwei Prozentpunkte mehr. Vor dem Hintergrund der in dieser Zeit dramatisch gesunkenen Geburtenrate ist aber auch dies als Zeichen der gewachsenen Bereitschaft zu deuten, sich in der Nachbarschaft gegenseitig auszuhelfen (Grafik 1).

Anteil derjenigen, die die folgenden Dinge für ihre Nachbarn tun (wechselnde Frageformulierungen; Auszug aus den Angaben), Quelle: Allensbacher Archiv, IfD-Umfragen Nr. 225, 1287, 4077, 6091, 10003

Es gibt keinerlei Hinweise darauf, dass die Gesellschaft in Deutschland rücksichtsloser, egoistischer, kälter wird. Eher im Gegenteil. Auf die Frage „Wenn Sie in eine schwierige Lage kommen würden: Gibt es für Sie einen Menschen, der Ihnen helfen würde?“ antworteten im November 1951 nur 63 Prozent der befragten Westdeutschen, es gebe einen solchen Menschen, im Februar 2006 waren es 93 Prozent. Zum Teil ist diese Zunahme darauf zurückzuführen, dass im Jahr 1951, wenige Jahre nach Kriegsende, viele Familien noch auseinandergerissen waren und das Wohlstandsniveau weitaus bescheidener war als heute, so dass mutmaßlich mehr Menschen als heute nicht in der Lage waren, anderen unter die Arme zu greifen. Doch es steckt noch mehr dahinter. Diese Befunde – dass die Bereitschaft zur Nachbarschaftshilfe zunimmt und dass anders als oft behauptet die Familien anscheinend besser zusammenhalten als in früheren Jahrzehnten – fügen sich ein in eine Reihe von Umfrageergebnissen, die zeigen, dass die generelle Bereitschaft der Deutschen, sich in ihrem nahen Umfeld zu engagieren, seit Gründung der Republik deutlich gewachsen ist. Der Grund für diese Entwicklung könnte in der langsam aber kontinuierlich gewachsenen Identifikation der Bürger mit ihrem eigenen Land liegen.

Diese Feststellung mag zunächst überraschen, neigt die politische Diskussion in Deutschland doch dazu, vor allem auch die letzten zwanzig Jahre als eine Geschichte der Vertrauenskrisen anzusehen. Mit Recht wird intensiv über die Ursachen der seit den frühen neunziger Jahren in regelmäßigen Abständen wiederkehrenden Wellen der Politikverdrossenheit gesprochen, über das stetig sinkende Ansehen der staatlichen Institutionen, über die sinkende Wahlbeteiligung (die übrigens anders als oft behauptet wird kein Ausdruck von Politikverdrossenheit ist). Doch hinter diesen aktuellen politischen Problemen verbirgt sich eine andere, entgegengesetzte Tendenz: Abseits der Tagespolitik ist das Grundvertrauen in andere Menschen und damit in das Gemeinwesen gestiegen.

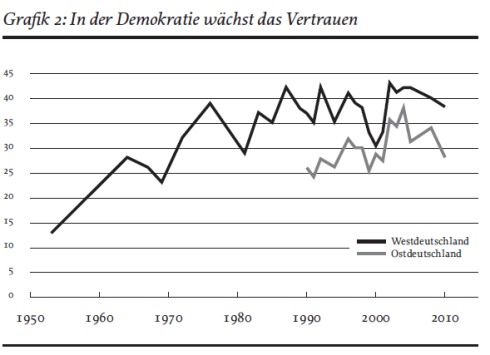

Bereits in den Anfangsjahren der Bundesrepublik zeigte sich in den Umfragen des Instituts für Demoskopie Allensbach, dass es Jahre dauerte, bis die Menschen das in der Diktatur anerzogene Misstrauen gegenüber anderen Menschen ablegten. Eine seit fast sechs Jahrzehnten immer wieder gestellte Allensbacher Frage lautet: „Glauben Sie, dass man den meisten Menschen vertrauen kann?“ Als die Frage 1953 zum ersten Mal gestellt wurde, antworteten 13 Prozent mit „Ja“. In den folgenden Jahrzehnten schwankten die Ergebnisse zu dieser Frage stark, doch nahm der Anteil derjenigen zu, die sagten, man könne den meisten Menschen vertrauen. In den achtziger Jahren pendelte sich der Wert auf ein Niveau zwischen 35 und 40 Prozent ein, auf dem er sich auch heute befindet. Seit der Einheit ist in den Neuen Bundesländern eine ähnliche Entwicklung zu beobachten. Auch hier schwanken die Werte stark, aber tendenziell nimmt der Anteil derjenigen zu, die sagen, man könne den meisten Menschen vertrauen (Grafik 2).

Frage: „Glauben Sie, dass man den meisten Menschen vertrauen kann?“, Antwort: „Ja.“, Quelle: Allensbacher Archiv, IfD-Umfragen, zuletzt Nr. 10063, Oktober / November 2010

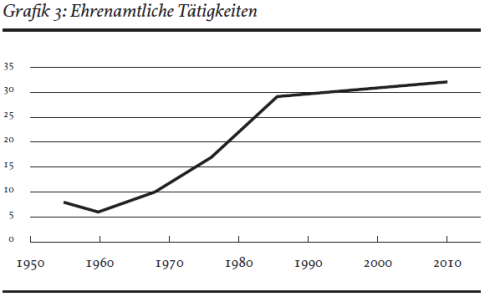

Wie sehr sich das gesellschaftliche Klima abseits der Tagespolitik verändert hat, ist am Beispiel der ehrenamtlichen Tätigkeit zu erkennen. In den fünfziger Jahren sagten bei den Umfragen des Allensbacher Instituts weniger als zehn Prozent der westdeutschen Bevölkerung, sie seien aktiv ehrenamtlich tätig, beispielsweise in Parteien, Kirchen, Vereinen oder sozialen Organisationen. Heute liegt der Anteil bei über 30 Prozent (Grafik 3). Man muss annehmen, dass diese Zahlen die tatsächliche Entwicklung überzeichnen, denn sie sind mit wechselnden Frageformulierungen erhoben worden, wobei die in jüngerer Zeit verwendeten Fragen den Bereich der ehrenamtlichen Tätigkeit etwas weiter fassten. Doch der Hauptbefund ist davon unberührt. Die Zunahme lässt sich durch solche fragetechnischen Effekte allein nicht erklären.

Eine Gesellschaft der Teilhabe

Heute ist die gesellschaftliche Akzeptanz des ehrenamtlichen Engagements überwältigend. 85 Prozent der ehrenamtlich Tätigen gaben im Januar 2010 an, dass ihre Familie ihr Engagement unterstütze, nur 4 Prozent sagten, dass sie dafür belächelt würden, ebenfalls 4 Prozent berichteten davon, dass ihre ehrenamtliche Tätigkeit zu Konflikten in der Familie führe. Zweifellos haben sich auch die äußeren Bedingungen für das Ehrenamt gegenüber früheren Jahren verbessert: 36 Prozent der ehrenamtlich Tätigen berichteten, dass sie für ihre Tätigkeit eine Entschädigung erhielten, Räume oder Ausstattung gestellt bekämen oder anderweitig unterstützt würden. Doch die große Mehrheit von 63 Prozent sagte, sie erhielte nichts dergleichen, und diejenigen, die eine solche Unterstützung erhielten, sagten wiederum mehrheitlich, sie wären darauf „weniger stark“ oder gar nicht angewiesen.

Als die amerikanischen Politikwissenschaftler Gabriel Almond und Sidney Verba Ende der fünfziger Jahre die politische Kultur der Bundesrepublik untersuchten, beobachteten sie eine Mentalität, die sie „Untertanenkultur“ nannten: Die Bürger empfanden sich mehr als in anderen westlichen Ländern als passive Konsumenten, die Leistungen oder Befehle vom Staat erwarten, sich aber nicht für ihn mitverantwortlich oder gar zur eigenen Aktivität berufen fühlen. Seitdem hat sich die deutsche Gesellschaft ganz allmählich und lange kaum bemerkt in die Richtung einer – mit den Begriffen von Almond und Verba – „Gesellschaft der Teilhabe“ entwickelt, in der die Bürger sich selbst nicht mehr als Objekt, sondern als Bestandteil des Gemeinwesens empfinden, für das sie mehr als früher aktiv Verantwortung übernehmen.

Ob der südamerikanische Maler des Bildes „Der Hafen von Hamburg“ in seinem späteren Leben wohl noch einmal den tatsächlichen Hamburger Hafen zu Gesicht bekommen hat?

Prozentualer Anteil an der Bevölkerung, der ein Ehrenamt hat oder ehrenamtlich bei Gruppen oder Organisationen mitarbeitet (wechselnde Frageformulierungen), Quelle: Allensbacher Archiv, IfD-Umfragen Nr. 078, 1105, 2029, 3020, 2248, 7022, 10040

Falls ja, dürfte er eine große, aber auch lehrreiche Überraschung erlebt haben. Eben dies ist die Aufgabe der Umfrageforschung: Sie ist immer dann am nützlichsten, wenn sie Überraschungen bereitet, wenn sie mit ihren Ergebnissen zwingt anzuerkennen, dass die eigenen Vorstellungen von der Gesellschaft falsch waren. Die Ergebnisse zum bürgerschaftlichen Engagement und zur Nachbarschaftshilfe in Deutschland zeigen, dass es keineswegs immer böse Überraschungen sein müssen, die diesen Effekt auslösen.